Relationship Minimalism: Ist im Sozialleben weniger mehr?

Besonders unter jungen Menschen liegt der sogenannte Beziehungsminimalismus im Trend: Man will möglichst wenige, aber dafür wertvolle Kontakte pflegen. Obschon dem ein guter Gedanke innewohnt, birgt das eine doppelte Gefahr.

Während die Corona-Kontaktbeschränkungen langsam aufgehoben werden und sich die meisten Menschen freuen, Freunde, Familie und Bekannte nicht mehr nur mit dem Ellbogen begrüßen zu müssen, entscheiden sich gleichzeitig immer mehr junge Leute, ihr soziales Leben auf das Nötigste zu reduzieren. Sie streben den neuen Trend des so genannten Relationship Minimalism an und forcieren dabei das „Social Decluttering“, also das soziale Entrümpeln. So, als wären Freunde wie alte Kleidung: Was nicht mehr passt, wird aussortiert.

Minimalismus, die bewusste Beschränkung des eigenen Besitzes, beschreibt zunächst ein breites Spektrum an Lebensstilen, von Sparsamkeit bis zur Askese. Allgemein setzten sich Minimalisten gegen die gesellschaftliche Konsumfixierung zur Wehr, sei es aus ökologischen, antikapitalistischen oder ganz lebensästhetischen Gründen. Sie wollen nicht immer mehr, sondern immer weniger besitzen. Etwa weniger Kleidung, um nicht permanent vor der Frage zu stehen, was man anziehen soll. Oder weniger Küchengeräte, weil viele davon höchstens einmal im Jahr zum Einsatz kommen und dementsprechend vor allem Platz wegnehmen. Der Grundgedanke der Minimalisten besteht somit nicht nur darin, dass diese Dinge überflüssig, sondern regelrecht beschwerend sind. Schließlich kosten die uns umgebenden Objekte nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Platz.

Kuratieren der Sozialkontakte

Einen regelrechten Minimalismus-Hype löste in den letzten Jahren die japanische Ordnungsberaterin Marie Kondo aus. Mit ihrem Bestseller Magic Cleaning – Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert brachte sie Menschen auf der ganzen Welt dazu, sich von ihrem Krempel zu befreien. Die Frage, die Marie Kondo den Ausmistenden stellt, ist so einfach wie radikal: „Does it spark joy?“ („Macht es mich glücklich?“) Nur wenn die Antwort positiv ausfällt, sollte man den Gegenstand behalten. Wie schon der Titel ihres Buchs verrät, geht es bei Kondos Methode indes nicht nur um oberflächliche, sondern ebenso um existentielle Ordnung. Verspricht das rigorose Entrümpeln zugleich Zufriedenheit und innere Ruhe, sieht man in der Netflix-Dokumentation Tidiying up with Marie Kondo sodann auch Familien in Freudentränen ausbrechen, während sie Berge aus ungeliebter Kleidung und Kinderspielzeug abtragen. Dieses kathartische Aussortieren wurde so erfolgreich, dass sich kondoen beziehungsweise to kondo im Englischen schon als eigenes Verb etablierte.

Dieser Wunsch, mit dem Kleiderschrank auch gleich die eigene Seele aufzuräumen, bringt einige Minimalisten nun aber auch dazu, Freunde, Familie und Partner zu kondoen. Vor allem Minimalisten unter dreißig erzählen in sozialen Netzwerken zunehmend davon, wie befreiend es sei, freundschaftliche und romantische Beziehungen einfach zu beenden, sobald die Antwort auf die Kondo’sche Frage „Does it spark joy?“ negativ ausfällt. Ein Minimalismusinfluencer vergleicht diesen Schritt mit dem Bau eines Sportwagens, bei dem jedes Bauteil entfernt oder leichter gemacht werden müsse, um die Fahrt nicht zu beschweren. Eine andere Influencerin konstatiert, Freunde, die die eigenen Ziele und Werte nicht teilten, hätten in einem minimalistischen Leben keinen Platz. Die Befürworter dieses Relationship Minimalism sprechen oft davon, durch das sorgfältige Kuratieren ihrer Sozialkontakte Kontrolle über ihr Leben auszuüben oder ihren Alltag zu optimieren.

Zwischenmenschlicher Krempel

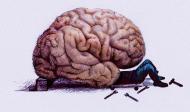

So gefühlskalt die Idee klingt, birgt der Relationship Minimalism zunächst auch einen attraktiven Grundgedanken. Haben insbesondere junge Menschen heute oft hunderte digitale Follower, aber nur wenig enge analoge Freunde, scheint es ja durchaus angebracht, kritisch zu hinterfragen, wie viele und welche Art von Beziehungen wir wirklich führen möchten. Und tatsächlich betonen die Minimalisten oft, dass oberflächliche Beziehungen sowohl im digitalen als auch im analogen Leben vor allem deshalb weichen sollen, um tiefere und bedeutungsvolle Beziehungen zu pflegen. Dementsprechend scheint der Einsteigertipp eines Minimalismus-Influencers, die Zahl der eigenen Facebook-„Freunde“ zu reduzieren, weder kontrovers noch besonders radikal, ja ginge womöglich sogar als psychotherapeutische Empfehlung durch. Das Problem ist nur: Bei den Beziehungsminimalisten herrscht oft der Gedanke vor, dass oberflächliche Bindungen und solche, die einen schlicht nicht glücklich genug machen, nur Zeit rauben, die man besser in die eigene Selbstverwirklichung investieren sollte. Zum einen wird bei dieser zum höchsten Gut erklärten Selbstverwirklichung aber oft gar nicht klar, was Minimalismusinfluencer darunter genau verstehen. Manche verweisen vage auf ihre Hobbys oder Berufe, ein Minimalismus Youtuber sagt sogar, er wolle keine romantischen Beziehungen führen, weil diese Schlaf, Ernährung und Fitness gefährden könnte.

Zum anderen werden hier aber vor allem Zeit und Energie zu einer Währung verschmolzen und Freundschaften nach einer Marktlogik gemessen. Beziehungen aller Art müssen demnach genug Glück produzieren, um die kostbare Zeit und Energie buchstäblich wert zu sein. Bekanntschaften, die einen auf dem Weg zu diesem besseren Selbst vermeintlich nichts nützen, werden folglich als bloßer zwischenmenschlicher Krempel aussortiert. Doch lässt sich der Wert einer menschlichen Beziehung eben nicht auf diese Weise quantifizieren. Vielmehr ist er über die Zeit wandelbar und vermag buchhalterisch nicht mit dem Wert anderer Aktivitäten oder Objekte verrechnet zu werden. Wer überlegt, ob ein Abend mit Freunden eher den Wert eines Yoga Retreats oder den eines guten Buchs hat, scheint die falsche Frage zu stellen. Und wenn die Anhänger des Relationship Minimalism betonen, dass langjährige Freundschaften nicht per se schützenswert seien, vergessen sie, welchen Wert geteilte Erinnerungen und aufgebautes Vertrauen haben können.

Intellektuelle Ödnis

Schließlich unterschätzen Beziehungsminimalist aber vor allem auch den Wert, den die vielen beiläufigen und weniger tiefen Beziehungen in unserem Leben haben. Der Small Talk mit dem Nachbarn oder die Freundin, die man nur alle paar Monate trifft. Sie mögen auf den ersten Blick verzichtbar erscheinen, weil sie uns womöglich nicht direkt glücklich machen. In der Soziologie weiß man aber schon lange, dass diese schwachen Verbindungen, weak ties, äußerst wichtig für unser allgemeines Zugehörigkeitsgefühl und den Austausch von Informationen sind.

Der amerikanische Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler Mark Granovetter argumentiert in seinem Aufsatz The Strength of Weak Ties, dass Informationsaustausch über die eigene Filterblase hinaus den Kontakt mit entfernten Freunden und Bekannten braucht. Denn Granovetters plausible Annahme besteht darin, dass wir uns oft in buchstäblichen Freundeskreisen bewegen, in denen unsere Freunde auch untereinander befreundet sind. Tauschten wir uns nur noch mit unseren engsten Kontakten aus, die wiederum eng miteinander befreundet sind, würden bestimmte Information oder Gedanken den Freundeskreis womöglich nie verlassen oder erreichen. Sprechen wir hingegen wiederholt auch mit jenen, die wir nicht zu unseren engsten Bekanntschaften zählen, können Informationen und Weltsichten eine ungleich höhere Reichweite erreichen. Ein Beziehungsminimalismus, insbesondere wenn er nicht nur wenige, sondern auch möglichst ähnliche Sozialkontakte anstrebt, riskiert demnach nicht nur ein marktförmiges Verständnis von Freundschaft zu pflegen, sondern auch in intellektueller Ödnis zu enden. •

Weitere Artikel

Was weiß mein Körper?

Die Frage irritiert. Was soll mein Körper schon wissen? Ist das Problem denn nicht gerade, dass er nichts weiß? Weder Vernunft noch Weisheit besitzt? Warum sonst gibt es Gesundheitsratgeber, Rückenschulen, Schmerztabletten, viel zu hohe Cholesterinwerte. Und wieso gibt es Fitness-Tracker, diese kleinen schwarzen Armbänder, die ihrem Träger haargenau anzeigen, wie viele Meter heute noch gelaufen, wie viele Kalorien noch verbrannt werden müssen oder wie viel Schlaf der Körper braucht. All das weiß dieser nämlich nicht von selbst – ja, er hat es bei Lichte betrachtet noch nie gewusst. Mag ja sein, dass man im 16. Jahrhundert von ganz allein ins Bett gegangen ist. Aber doch wohl nicht, weil der Körper damals noch wissend, sondern weil er von ruinöser Arbeit todmüde und es schlicht stockdunkel war, sobald die Sonne unterging. Wer also wollte bestreiten, dass der Körper selbst über kein Wissen verfügt und auch nie verfügt hat? Und es also vielmehr darum geht, möglichst viel Wissen über ihn zu sammeln, um ihn möglichst lang fit zu halten.

W. E. B. Du Bois – Pionier antirassistischen Denkens

Während sich die USA auf die Wahl ihres nächsten Präsidenten vorbereiten, stehen die Kämpfe um Identität und gegen Diskriminierung mehr denn je im Mittelpunkt der nordamerikanischen Herausforderungen. Der amerikanische Soziologe W. E. B. Du Bois hat wertvolle konzeptuelle Werkzeuge zum Verständnis von Rassismus geliefert, darunter auch den Begriff des „doppelten Bewusstseins“.

Kleine Philosophie der Reparatur

Nicht die großen Schöpfungsmomente sorgen für den reibungslosen Ablauf unseres Lebens, sondern die kleinen Akte des Kümmerns, Pflegens und Bewahrens. Dabei birgt das Reparieren als Kulturtechnik auch politisches Potenzial.

Abweichung wagen

Und, wie lauten Ihre Neujahrsvorsätze? Weniger Alkohol trinken, mit dem Rauchen aufhören? Mehr Sport treiben, häufiger Freunde treffen? Den Fernseher abschaffen, alle elektronischen Geräte nach Feierabend ausschalten, um wieder mehr Bücher zu lesen? Vielleicht möchten Sie auch auf Verpackungen verzichten, um Plastik zu sparen. Oder Ihr Auto häufiger stehen lassen? Leer liegt das neue Jahr vor uns. Und wie verlockend ist der Gedanke, sich in diese Leere hinein anders, gar ganz neu zu entwerfen! Schlechte Angewohnheiten und alte Ängste abzulegen, um sich in ganz neue Gefilde vorzuwagen. Gesünder zu leben. Tiefer. Selbstbestimmter.

Pragmatisch. Praktisch. Gut?

Menschen als Pragmatiker zu bezeichnen, ist ein zwiespältiges Lob. Das gilt im Alltag, derzeit aber besonders in der Politik. Pragmatismus gehört zu den Kardinaltugenden unserer Epoche. Doch zugleich impliziert er Ideenarmut und Prinzipienlosigkeit. Besonders in Deutschland besitzt die aus den USA stammende Denktradition ein zweifelhaftes Image. Sie gilt als rein zweckorientiert, theoriefern und allzu marktkonform. Dabei ist der Pragmatismus eine philosophische Bewegung, der es vor allem um eines geht: eine radikale Erneuerung der liberalen Demokratie. Also auf zur Tat!

Was macht Fußball schön?

In Frankreich findet in diesen Wochen die Fußball-Europameisterschaft statt, mit der die populärste Sportart unserer Zeit breite Schichten des Kontinents fasziniert. Doch worin liegt die besondere ästhetische, spielerische und emotionale Attraktivität des Spieles? Man mag es kaum noch glauben. Aber es gab auch eine Welt ohne Fußball. In weniger als 150 Jahren eroberte ein Freizeitvergnügen für englische Internatsschüler den gesamten Erdball. Heute wirkt es als globales Medium der Völkerverständigung, ist Zentrum nationaler Selbstverständnisse, bildet den Lebensinhalt ganzer Familien. Auf der phil.cologne 2013 drangen Volker Finke und Gunter Gebauer gemeinsam in die Tiefen des Spiels vor und legten für uns die verborgenen Schönheiten des „simple game“ frei. Der langjährige Bundesligatrainer Finke und der Sportphilosoph Gebauer im Dialog über die Ästhetik des Kurzpasses, androgyne Helden und die falsche Dogmatik des Jogi Löw.

Sped-Up-Songs – Tempo statt Temptation

Auf TikTok tanzen immer mehr Menschen zu sogenannten „Sped-Up-Versions“ von Songs. Dabei offenbart sich an diesen schneller abgespielten Liedern nicht weniger als eine neue Logik des Körpers. Ein Impuls von Florian Werner.

Höhenfieber

Obschon Skiresorts wie Ischgl im März zu Corona-Hotspots wurden, soll die Wintersportsaison in Österreich und anderen Ländern bald wieder losgehen. Dass trotz angespannter Infektionslage vielerorts so hartnäckig am Schneespaß festgehalten wird, mag nicht nur ökonomische, sondern auch symbolische Gründe haben. Schon 1970 verbuchte der Philosoph Jean Baudrillard Skiorte nämlich als Inbegriff der Konsumgesellschaft.