Jenseits von Klasse und Gesellschaft

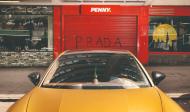

Die Korrelation von Upperclass und Unterschicht wird momentan wieder publizistisch durchgepflügt. Kommt auf der Suche nach dem Fetisch des Reichtums irgend etwas Neues zutage?

Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +

mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos

oder geben Sie Ihre Abonummer ein

- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte

- Jederzeit kündbar

- Im Printabo inklusive

Sie sind bereits Abonnent/in?

Hier anmelden

Sie sind registriert und wollen uns testen?

Probeabo

Weitere Artikel

Der konservative Maoist

Edler Zweireiher, sauber geföhnter Scheitel, unverkennbarer Upperclass-Akzent: Jacob Rees-Mogg, der das Elite-Internat Eton sowie die Elite-Universität Oxford besuchte und im Londoner Bankenviertel ein Multimillionenvermögen verdiente, macht keinen Hehl daraus, dass er zum obersten einen Prozent zählt.

Christian Neuhäuser: „Wenn wir extremen Reichtum verbieten, steigern wir das Innovationspotenzial“

Einem Oxfam-Bericht zufolge ist das Vermögen der zehn reichsten Menschen der Welt seit Beginn der Pandemie um eine halbe Billion Dollar gewachsen. Das ist mehr als genug, um Impfstoffe für die Weltbevölkerung bereitzustellen. Im Interview argumentiert der Philosoph Christian Neuhäuser, warum Reichtum dieses Ausmaßes abgeschafft werden sollte.

Christoph Butterwegge: „Der private Reichtum weniger Hochvermögender ist gestiegen“

Die Corona-Pandemie tritt die Wirtschaft schwer. Welche klassenspezifischen Folgen aber zeitigt die Krise genau? Christoph Butterwegge, emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Universität zu Köln, über öffentliche Armut, falschen Neid gegenüber Beamten und den Zusammenhang zwischen Tierschutz-Aktivismus und den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Soeben ist Christoph Butterwegges Buch Ungleichheit in der Klassengesellschaft (PapyRossa) erschienen.

Wer ist mein wahres Selbst?

Kennen Sie auch solche Abende? Erschöpft sinken Sie, vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand, aufs Sofa. Sie kommen gerade von einem Empfang, viele Kollegen waren da, Geschäftspartner, Sie haben stundenlang geredet und kamen sich dabei vor wie ein Schauspieler, der nicht in seine Rolle findet. All diese Blicke. All diese Erwartungen. All diese Menschen, die etwas in Ihnen sehen, das Sie gar nicht sind, und Sie nötigen, sich zu verstellen … Wann, so fragen Sie sich, war ich heute eigentlich ich? Ich – dieses kleine Wort klingt in Ihren Ohren auf einmal so seltsam, dass Sie sich unwillkürlich in den Arm kneifen. Ich – wer ist das? Habe ich überhaupt so etwas wie ein wahres Selbst? Wüsste ich dann nicht zumindest jetzt, in der Stille des Abends, etwas Sinnvolles mit mir anzufangen?

Harald Welzer: „In manchen Berufen wird nur noch Unsinniges gemacht“

In Island wurde erfolgreich die 4-Tage-Woche getestet. Der Soziologe Harald Welzer argumentiert im Interview, warum das auch ein Modell für Deutschland wäre, wir uns vom Fetisch der Erwerbsarbeit befreien sollten und die grassierende Bewertungskultur zur Entmenschlichung führt.

Der afrikanische Philosoph der Aufklärung

Kennen Sie Anton Wilhelm Amo? Vermutlich nicht, dabei ist sein Lebensweg ebenso einzigartig wie bemerkenswert. Seiner Heimat am Ufer des Golfes von Guinea im 18. Jahrhundert entrissen und einem deutschen Fürsten „geschenkt“, wird er als erster Schwarzer an einer europäischen Universität Doktor der Philosophie. Ein Lebensweg jenseits der Norm, der vielen Vereinnahmungen Tür und Tor öffnet, aber auch ein Denken freilegt, das es wiederzuentdecken gilt.

Eine Frage der Klasse

Die Mittelschicht, heißt es oft, habe die Arbeiterklasse ersetzt. Doch die soziale Realität sieht anders aus, betont Christian Baron. Wer sie verstehen will, sollte am Begriff der Klasse festhalten.

Ist unser Fingerspitzengefühl ins Auge gewandert?

Münder speisen geräuschvoll und Hintern versinken in Sahnetorten: Was früher als Fetisch im Verborgenen blieb, befriedigt heute Millionen User auf Social Media. Ein Erklärungsversuch über taktiles Sehen im Digitalen. Dieser Text ist zuerst bei Monopol erschienen.