Blaise Pascals Wette auf Gott

Für Blaise Pascal, liegt es im Interesse der Ungläubigen, auf Gott zu wetten. Wenn man nämlich richtig liegt, bedeutet das ewiges Glück. Und wenn nicht, ist nichts verloren. Denis Moreau erläutert die Argumentation des Philosophen im Detail.

In bedauerndem Ton stellte der französische Philosoph Nicola Malebranche (1638-1715) eines Tages fest: Wir sind gewiss fähig, sichere Kenntnisse zu gewinnen, dies jedoch vor allem in Bereichen der „harten“ Wissenschaften (Mathematik, Physik, Astronomie usw.); sobald sich unsere Fragen hingegen Problemen zuwenden, die über den Sinn unseres Lebens, unsere Praxis, unser Glück entscheiden, kompliziert sich alles, herrschen Ungewissheit und Dunkelheit. Das ist offenbar und exemplarisch der Fall, wenn wir uns fragen, ob Gott existiert – Pascal, zugleich ein großer Christ und genialer Wissenschaftler, sprach daher, der Bibel (Jesaja) folgend, von einem „verborgenen Gott“. Fordert uns eine solche unleugbare und hartnäckige Undurchschaubarkeit nicht auf, zu ändern, wie wir uns dieser Frage gewöhnlich nähern? Pascal war genau dieser Meinung.

Das Fragment Gedanken, das gewöhnlich Die Wette genannt wird, inszeniert einen Dialog zwischen einem Sprecher, der wahrscheinlich Pascal selbst darstellt, und einem Ungläubigen, einem „Libertin“, wie man im 17. Jahrhundert Freigeister nannte. Die beiden Hauptpersonen beschließen, die Frage nach der Existenz Gottes dem „natürlichen Erkenntnisvermögen“ entsprechend zu erörtern, das heißt, indem sie den Rückgriff auf jede Offenbarung ausschließen und keine anderen Schlussfolgerungen als die anerkennen, zu denen der Gebrauch der menschlichen Vernunft führt. Nun kommt es gewissermaßen zu einem philosophischen Coup, denn Pascal vertritt die Auffassung, dass die Existenz Gottes kein Gegenstand rationaler Erkenntnis ist. Damit beseitigt ein Autor, der gleichwohl als Befürworter des Christentums gilt, ganze Jahrhunderte der Arbeit am „Beweise für das Dasein Gottes“ mit einem Federstrich! Der Grundstein der Argumentation ist somit gelegt: Pascal gibt das Gebiet der rationalen Beweisführung (die Beweise für das Dasein Gottes) zugunsten der vernünftigen Argumentation (der Wette) auf. Anstatt die Frage nach der Existenz Gottes in Bezug auf die Begriffe „wahr“ oder „falsch“ zu stellen oder die gut beziehungsweise schlecht begründeten theoretischen Voraussetzungen des Glaubens an diese Existenz zu untersuchen, fragt er seinen Kontrahenten: Was ist für dich vorteilhaft zu glauben, wenn es sich um diese Frage handelt, was ist für dich die vernünftigste Entscheidung im Hinblick auf ein mögliches Überleben nach dem Tod?

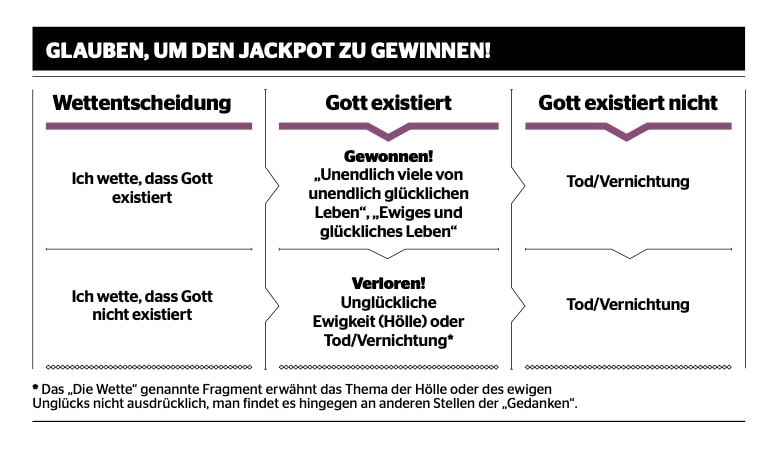

Die oben eingefügte Tabelle fasst Pascals Argumentation zusammen: Es liegt in unserem Interesse zu wetten, dass Gott existiert. Denn, so bringt Pascal es auf den Punkt, „wenn Ihr gewinnt, so gewinnt Ihr alles“ (heute würde man sagen: den Jackpot!), „und wenn Ihr verliert, so verliert Ihr nichts“ (und dementsprechend: wenn man wettet, dass Gott nicht existiert, gewinnt man im Siegesfall nichts, verliert aber alles, wenn man verliert). Diese Argumentation kann durchaus Anstoß erregen. Voltaire gehörte zu denen, die ihre Aufgebrachtheit nicht verbargen – womit er vielleicht zu erkennen gab, dass Pascal genau ins Schwarze traf und verunsicherte: Eine derartige Wette „scheint etwas unanständig und knabenhaft; diese Vorstellung von Spiel, von Verlust und Gewinn, passt gar nicht zu der Wichtigkeit des Gegenstandes. (...) Das Interesse, das ich daran habe, etwas zu glauben, ist kein Beweis für die Existenz desselben. Wenn Ihr mich überzeugen wollt, müsst Ihr es auf andere Weise versuchen, nicht indem Ihr mir bald von Glücksspiel sprecht“ (Philosophische Briefe). Es fällt gewiss schwer, den Eindruck zu überwinden, dass es sich bei Pascals These um ein hintersinniges Täuschungsmanöver handelt, dass man sich irgendwo „reinlegen lässt“. Doch es bereitet Mühe, das Wo und das Wie zu ermitteln. Jedenfalls hat man es hier nicht mit einer religiös motivierten Apologie der willkürlichen oder nicht zu rechtfertigenden „irrationalen Wahl“ zu tun. Im Gegenteil: Das Argument (dessen unterschiedliche Aspekte man untersuchen müsste: den existenziellen, psychologischen und mathematischen) besteht aus einer wohlbegründeten Berechnung, einer feinsinnigen Überlegung über das Verhältnis der vorhandenen Bedingungen, über die Wahrscheinlichkeit und das Wesen der erwarteten Gewinne.

Worauf wettet man?

Die Argumentation Pascals zielt nicht darauf, allein auf die „Existenz Gottes“ zu wetten, ohne dessen Wesensmerkmale anzugeben. Sie führt dazu, auf eine göttliche Gestalt zu setzen, die mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, auf einen Gott, „der nach dem Tod der Menschen die Entscheidungen belohnt oder bestraft, die sie in Bezug auf ihn während ihres Lebens getroffen haben“. Pascal denkt hier offensichtlich an den christlichen Gott in seiner katholischen Erscheinungsform, mit dem er, so glaubte er, in einer Novembernacht 1654 in eine emotionale, innige, vielleicht „mystische“ Verbindung getreten war, wie es das Mémorial (Gedenkblatt) bezeugt, das man nach seinem Tod in seinen Rock eingenäht fand. Wenn man dieses Argument jedoch isoliert betrachtet und sich nicht auf Christus oder das Christentum bezieht, könnte es auch bedeuten, auf den Gott des Islam und vielleicht auf den des Judentums zu setzen.

Muss man wetten?

Pascal stellt den Libertin in dem Dialog schließlich vor die Wettentscheidung: Gott existiert oder existiert nicht. Doch der Gesprächspartner will sich entziehen und nimmt eine agnostische Haltung ein, die ein Urteil über die Frage der Existenz Gottes verweigert: „Das Richtige ist, überhaupt nicht zu wetten.“ Pascal antwortet: „Ja. Aber man muss wetten. Das ist nicht freiwillig, Ihr seid mit hineingezogen.“ Es lässt sich schwer verstehen, warum Pascal hier versichert, „dass es keine Wahl gibt“, dass die Wette eine Pflicht darstelle, der man sich nicht entziehen könne. Manche erklären es mit ihrem existenziellen Gehalt: Die Frage nach der Existenz Gottes soll zu denen gehören, die man „sich unbedingt stellen muss“, und es soll unvermeidlich sein, sie zu „entdecken“ und sich mit ihr „auseinanderzusetzen“. Überzeugender wirkt die Annahme, Pascal meine, es gebe Situationen, in denen die Weigerung, am Spiel teilzunehmen, in Wahrheit nichts anderes sei als ein möglicher Zug innerhalb des Spiels. Darum ist der Libertin, sobald man ihn über die Bedingungen der Wette unterrichtet hat, „mit hineingezogen“: Wenn man sich bewusst und sachkundig entscheidet, sich nicht zu entscheiden, so entscheidet man sich zu leben, als gäbe es Gott nicht, was praktisch wieder dem Fall des Menschen entspricht, der auf die Nichtexistenz Gottes setzt.

Warum wetten?

Als meine Studenten diesen Text durcharbeiteten, zeigten manche von ihnen eine Reaktion, die der zeitgenössischen Kritik an Pascal ähnelte: Es sei anormal und sogar schockierend, die Frage des religiösen Glaubens so aus einem eigennützigen Blickwinkel anzusprechen. Tatsächlich müsse ein dieses Namens würdiger Glaube von jedem Eigeninteresse geläutert und nicht wie die von Pascal vorgeschlagene Wette durch die Suche nach persönlichem Wohlgefallen oder Glück begründet sein (die in diesem Fall für das „Jenseits“ angestrebt werden). Eine solche Kritik aber verkennt eine wesentliche Dimension des Christentums, die der Text Pascals auf eindringliche Weise erhellt.

Die Menschen sind Begierdenwesen, als solche ihrer Lust ergeben und darauf bedacht, unnötige oder allzu intensive Leiden zu vermeiden. Warum sollte der Bereich des religiösen Glaubens von diesen grundlegenden Dimensionen der menschlichen Emotionalität und Psyche getrennt sein? Warum sollten die höchst bedeutsamen Fragen des wohlverstandenen Genusses und Interesses ihren Sinn verlieren, sobald es um Religion geht? Die „Wette“ postuliert, dass es sich anders verhält, und gerade aus diesem Grund – weil sie die Aspekte unserer begehrenden menschlichen Natur anspricht – erweist sich dieses Argument als beunruhigend: Wenn wir wetten, dann deshalb, weil wir nach Lust und Glück streben und Unlust und Unglück meiden möchten. Pascal erinnert also an eine Tatsache, die sowohl von den Nichtchristen als auch von den Christen selbst oft vergessen wird: Das Christentum ist grundsätzlich eine Angelegenheit eigennütziger Leute, die nicht vor allem handeln, um ihre Pflicht zu tun, ja nicht einmal, um Gott zu gehorchen, sondern die das Ziel anstreben, ein Glück zu erreichen, das ihrer Ansicht nach die höchste mögliche Lust darstellt. Oder sogar: Die Christen sind Leute, deren grundsätzliches Vorhaben darin besteht, noch weitaus größere und bessere Lust zu genießen, als wir sie in diesem Leben jemals genießen können, und das für alle Ewigkeit, amen!

Und was hat mein Leben damit zu tun?

Die von Pascal vorgeschlagene „Wette“ beschränkt sich nicht auf eine einmalige Verkündung des Glaubens an Gottes Existenz. Sie bedeutet gleichfalls, dass der Wettende seinen „Lebensstil“ ändert, um ihn mit der abgeschlossenen Wette in Übereinstimmung zu bringen, das heißt, er entscheidet, „als Christ“ zu leben. Vor allem, indem er die Empfehlungen der christlichen Moral achtet. Diese, wie man sie gewöhnlich versteht, predigt ja eine gewisse Zurückhaltung beim Genuss der Freuden des Lebens (Sex, Ernährung, Geld). Es gilt, im Namen eines ungewissen jenseitigen Lebens auf tatsächliche Sinnenfreuden im wirklichen Leben zu verzichten. Ja noch mehr: Belastet nicht ein gewisses „Vergessen des Lebens“ die Wette, und zwar wegen der Art, wie sie die gegenwärtige Existenz im Hinblick auf eine Ewigkeit bewertet? Überlagert die Ewigkeit nicht das Leben und verkleinert es zu einer Nichtigkeit? „Wenn Ihr gewinnt, so gewinnt Ihr alles, und wenn Ihr verliert, so verliert Ihr nichts“ – Wo ich doch, möchte man entgegnen, sicher einige schöne Stunden, vielleicht sogar mein Leben verlieren werde!

Eine Antwort Pascals auf diesen Einwand wird am Ende des Fragments angedeutet: „Welches Übel wird Euch nun aber daraus erwachsen, wenn Ihr diesen Entschluss fasst (das heißt, wenn Ihr auf Gott wettet und als Christ lebt, d. Red.)? Ihr werdet getreu, redlich, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger, wahrer Freund sein. (…) Ich sage Euch, dass Ihr dabei in diesem Leben gewinnt.“ Man kann in diesem Appell Pascals einen leicht humoristischen Ton entdecken: Nun ja! Sie werden Katholik sein! Ist das so schrecklich? Doch die Frage hat es verdient, ernsthaft gestellt zu werden: Was würde der Freigeist in uns verlieren, wenn er sich als ehrlicher Christ verhielte? Vielleicht manche Kriechereien vor den vermeintlichen Mächtigen dieser Welt und gewiss ein paar Katerstimmungen („vergiftete Freuden“, schreibt Pascal) oder Orgasmen – doch wenn es genügte, Ehren, Besäufnisse und Explosionen der Wollust aneinanderzureihen, um Erfolg im Leben zu haben, so wäre das allgemein bekannt. Im Grunde fordert Pascal also dazu auf, im Christentum eine denkbare Antwort auf die Frage nach dem „guten Leben“ zu sehen, nach einer Lebensform, die es verdient hat, dass man auf sie „wettet“. Dieses Argument mag heute schwer zu verstehen sein. Wahrscheinlich, weil die Christen von ihrer Religion ein Bild geboten haben und immer noch bieten, das nicht zu den reizvollsten gehört: eine Schuldgefühle weckende Lehre, die sich bemüht, die als verderbt angesehene Begierde zu unterdrücken, die sich im Allgemeinen nach Art eines Katalogs mit pedantischen Verboten, mit einem konformistischen und griesgrämigen Moralismus, mit Bigotterie und einem seiner selbst überdrüssigen Leben äußert. Friedrich Nietzsches Zarathustra hat über die Christen gesagt: „Dass ich an ihren Erlöser glauben lerne: erlöster müssten mir seine Jünger aussehen!“ Es mag sein, dass Pascals „Wette“ so nicht nur die heutigen „Freigeister“ herausfordert, die Kinder des Westens und des globalisierten Kapitalismus, sondern auch die Christen selbst: Wenn sie wollen, dass man auf ihren Gott wettet, müssen sie größeres Verlangen nach ihm wecken und insbesondere fröhlicher aussehen. Was stets nur die Rückkehr zu einem Thema – der Freude – wäre, die Christus in den Mittelpunkt seiner Lehre gestellt hat.

Die Wetten von heute

Wenn man sich ein wenig Argumentationsfreiheit gegenüber Pascals Argument herausnimmt – das vor allem auf der Beziehung zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen beruht –, kann man sich schließlich fragen, ob außerhalb des religiösen Bereichs andere dergestaltige Wetten denkbar sind. Auf kollektiver Ebene befindet sich die Menschheit (wenigstens die westliche) am Beginn des 21. Jahrhunderts beispielsweise in einer Lage, in der ihr wohlverstandenes Interesse darin bestehen würde, so etwas wie eine „ökologische Wette“ abzuschließen und ihre Art, die Welt zu bewohnen, radikal zu ändern, auch wenn sie auf einen vielleicht angeblichen gegenwärtigen Komfort verzichten müsste. Auf individueller Ebene liegt eine vergleichbare Problematik vor, nämlich dass man „sein ganzes Leben“ für ein erwünschtes großes Gut aufs Spiel setzt, ohne die Sicherheit zu haben, auf die richtige Option zu wetten. So legt der Schweizer Philosoph und Schriftsteller Denis de Rougemont (1906-1985) in Die Liebe und das Abendland nahe, dass die Entscheidung, sich „auf Lebenszeit“ zu verheiraten, im Grunde einer Wette gleicht. Einer der Namen, den die Bibel für Gott findet, ist „Liebe“ (erster Brief des Johannes). Pascal und Denis de Rougemont vertreten so dieselbe These: Das, was rechtfertigt, dass wir uns auf wahnsinnige Wetten einlassen, ist vor allem die große Liebe. •

Denis Moreau lehrt an der Universität Nantes und ist Spezialist für Descartes und die Gedankenwelt des 17. Jahrhunderts. Der Philosoph hat Pascals Wette in „Les Voies du salut“ („Die Wege des Heils“, Bayard, 2010) untersucht.