Der Unfassbare – Im „Eingedenken“ an Walter Benjamin

In einer Septembernacht im Jahre 1940 nahm sich der Philosoph Walter Benjamin auf der Flucht vor den Helfern der Nazis das Leben. Ein Porträt zum 85. Todestag.

Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +

mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos

oder geben Sie Ihre Abonummer ein

- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte

- Jederzeit kündbar

- Im Printabo inklusive

Sie sind bereits Abonnent/in?

Hier anmelden

Sie sind registriert und wollen uns testen?

Probeabo

Weitere Artikel

Walter Benjamin und die Geschichte

Heute jährt sich der Geburtstag Walter Benjamins zum 130. Mal. Im Sommer 1940, nur wenige Tage vor seinem Suizid, verfasste der Philosoph seinen epochalen Text Über den Begriff der Geschichte, der auch heute noch aktuell ist. Ruft er uns doch dazu auf, gerade in Zeiten höchster historischer Anspannungen und akuter Krisen offen für das Rettende zu bleiben.

Die Engel im Blick – Walter Benjamin und Paul Klees „Angelus novus"

Die Ausstellung Der Engel der Geschichte – Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende im Berliner Bode-Museum rückt Paul Klees Zeichnung Angelus Novus in den Mittelpunkt – und dessen Bedeutung für die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins. Max Urbitsch hat die Ausstellung besucht.

Wer war Walter Benjamin?

Er ist eine der faszinierendsten Figuren im Umkreis der Frankfurter Schule: Nah vertraut mit Adorno, wurde Walter Benjamin, der vor 131 Jahren zur Welt kam, vom Institut für Sozialforschung nicht nur finanziell unterstützt, sondern er beeinflusste es auch entscheidend.

Walter Benjamin und die Kunst

Für Walter Benjamin ist in der Kunst, in ihren „Extravaganzen und Kruditäten“ die Zukunft vorgezeichnet. Wir erklären, wie das zu verstehen ist.

Walter Benjamin nimmt Haschisch in Marseille

Seit jeher stehen psychoaktive Substanzen und die Suche nach Weisheit eng miteinander in Verbindung. In dieser Reihe beleuchten wir verschiedene Denker und ihre Drogenerfahrungen. Heute: Walter Benjamin und Haschisch.

Karel Kosík – Gegen Nazis, Stalinisten und Marktgläubige

Karel Kosík war einer der bedeutendsten tschechischen Denker des vergangenen Jahrhunderts. Aufgrund seiner Kritik am kommunistischen Staat wurde er zu einer Persona non grata und sein Werk vergessen. Doch besonders sein Konzept des „Pseudo-Konkreten“ kann helfen, Antworten auf heutige Ressentiments zu finden.

Gesichter der Benjamin Lectures

Jedes Jahr veranstaltet das Centre for Social Critique Berlin die Benjamin Lectures, zu denen jeweils eine bekannte Philosophin oder ein bekannter Philosoph eingeladen wird, um einer breiten Öffentlichkeit aktuelle Auseinandersetzungen mit sozialen und politischen Kernfragen näherzubringen. Friedrich Weißbach hat die Inhaberinnen des Benjamin Chairs in den vergangenen Jahren für uns interviewt.

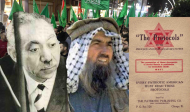

Wes Geistes Kind ist die Hamas?

Der Terror der Hamas folgt einem Plan, den Islamisten und Nazis vor Jahrzehnten entwickelt haben. Er zielt auf die Vernichtung aller Juden und die Beseitigung der westlichen Moderne. Notfalls auch um den Preis des eigenen Lebens.