Theorien des Friedens

Eine göttliche Ordnung, ein absoluter Souverän oder vorbehaltloses Vertrauen – über die Voraussetzungen des Friedens machen sich Philosophen seit jeher Gedanken. Hier sechs historische Positionen, vorgestellt von Timm Lewerenz.

Augustinus von Hippo (354-430)

Irdischer Frieden muss erkämpft werden

Für den Kirchenvater Augustinus ist Friede keineswegs bloß die Abwesenheit des Krieges im Verhältnis der Völker. Er ist eine gottgewollte Ordnung, die das Politische ebenso durchzieht, wie den Zustand von Körper und Geist. So spricht er in Vom Gottesstaat vom Frieden einer Seele „in der geordneten Übereinstimmung von Denken und Handeln“ sowie „in der geordneten Ruhelage der Triebe“. Im menschlichen Zusammenleben äußert sich Frieden im Zustand der Eintracht. Doch die allein schafft noch keine gerechte Ordnung, schließlich kann sie auch unter Räubern herrschen. Wie also ist wahrhafter Frieden zu erreichen? Frieden ist die natürliche und gottgewollte Ordnung, doch es gehört zum beklagenswerten Los des Menschen, dass sie im Diesseits oft mit Waffengewalt errungen werden muss. Ein solcher Krieg sei ein gerechter Krieg. Und ohnehin: „Was [...] ist denn überhaupt so falsch am Krieg? Dass Menschen sterben, die ohnehin irgendwann sterben werden [...]? Ein Feigling mag darüber jammern, gläubige Menschen jedoch nicht.“

Erasmus von Rotterdam (ca. 1467-1536)

Der Mensch ist zum Frieden geboren

Der Humanist Erasmus von Rotterdam warnt in mehreren pazifistischen Schriften vor der Gefährdung des Friedens. Das seit Cicero einflussreiche Konzept des "bellum iustum" (gerechter Krieg) entbehrt in der Realität jeglicher Grundlage. Schließlich hält jede Partei ihren Anspruch für den „gerechten“ und eine unparteiische Instanz gibt es nicht. In Die Klage des Friedens lässt Erasmus die Friedensgöttin „Pax“ zu Wort kommen, die sich als „Stifter und Erhalter von allem“ ausgibt. Sie konfrontiert den Leser mit der Wirklichkeit des Krieges, dessen verheerende Folgen jede mögliche Legitimation in den Schatten stellen. Lieber soll man Besitz und Einfluss riskieren als sich in diese Spirale des Schreckens zu begeben. Denn: „Krieg wird aus Krieg gesät“. In seinen Adagia findet Erasmus klare Worte darüber, dass der Krieg nur aus der Studierstube des Theoretikers berechtigt erscheint. Faktisch ist der Krieg das „Reich des Teufels“. Der Mensch jedoch, ausgestattet mit Sanftmut und Mitleid, ist von Natur aus für den Frieden gemacht.

Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +

mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos

oder geben Sie Ihre Abonummer ein

- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte

- Jederzeit kündbar

- Im Printabo inklusive

Sie sind bereits Abonnent/in?

Hier anmelden

Sie sind registriert und wollen uns testen?

Probeabo

Weitere Artikel

Überwachen oder Vertrauen?

Überwachungsskandale haben das Vertrauen der Bürger erschüttert. Doch wie wichtig ist Vertrauen überhaupt in einer Demokratie? Und steigt das Vertrauen in Mitmenschen nicht gerade durch Kontrollen? Die Schriftstellerin Juli Zeh und die Historikerin Ute Frevert im Streitgespräch

Richard David Precht: „Die freiheitliche Gesellschaft begrenzt die freiheitliche Entfaltung ihrer Bürger"

Unsere Meinungstoleranz schwindet, weil wir zu gefühlig geworden sind, meint Richard David Precht. Worin sich dies zeigt, warum unser Fokus auf Unterschiede problematisch ist und worüber wir eigentlich sprechen sollten, erklärt er im Interview mit Timm Lewerenz. Ein Gespräch über die Infantilisierung der Gesellschaft und die Gefahren des Kulturkampfs.

Jens Timmermann: „Wir sind alle nicht so gut, wie wir sein sollten“

Im Zentrum der Kritik der praktischen Vernunft steht die Freiheit. Unter dieser verstand Kant jedoch etwas anderes als wir heute: Nicht wenn wir unseren Wünschen folgen, sind wir frei, sondern wenn wir dem moralischen Gesetz gehorchen. Jens Timmermann erklärt, warum wir Kant zufolge alle das Gute erkennen, doch nur selten danach handeln.

Immanuel Kants: Zum ewigen Frieden

Nie wieder Krieg war vor über 75 Jahren die Leitidee der europäischen Einigung. Über die Voraussetzungen eines ewig anhaltenden Friedens schrieb am Ende des 18. Jahrhunderts bereits Immanuel Kant.

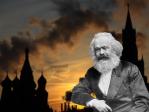

Gegen die „Friedenswindbeutel“ – Karl Marx‘ Kritik des bequemen Pazifismus

Seiner generellen Staatskritik zum Trotz plädierte Karl Marx in außenpolitischer Hinsicht dafür, republikanische gegen autoritäre Staaten zu verteidigen, schreibt der Politikwissenschaftler Timm Graßmann in seinem Buch Marx gegen Moskau. Die Haltung der deutschen Linkspartei gegenüber Waffenlieferungen an Kiew hätte der Autor des Kapitals aufs Schärfste kritisiert.

Sari Nusseibeh: „Das Opfer der aktuellen Lage könnte die Möglichkeit eines Friedensabkommens sein“

Der jüngste Angriff der Hamas auf Israel lässt die Möglichkeit eines dauerhaften Friedensabkommens im Nahen Osten in weite Ferne rücken. Der palästinensische Philosoph Sari Nusseibeh, ehemaliger Vertreter der PLO in Jerusalem, hat dennoch weiterhin Hoffnung auf eine Koexistenz.

Wie treffe ich eine gute Entscheidung?

Seit jeher haben Menschen Entscheidungsprobleme. Was sich bereits daran zeigt, dass eine der wichtigsten Institutionen der Antike eine Art göttliche Beratungsagentur darstellte. Sagenumwobene Orakel, deren meistfrequentierte Filiale sich in Delphi befand und dort mit dem Slogan „Erkenne dich selbst“ um weisungswillige Griechen warb, stillten nicht nur religiöse, sondern auch politische, militärische und lebenstherapeutische Informationsbedürfnisse. In wirtschaftlicher Hinsicht funktionierten Orakel gar wie moderne Consulting-Buden. Wer genug Drachmen hatte, konnte eine ausführliche Interpretation der Weissagungen durch die prophetische Priesterin Pythia erhalten, während weniger Begüterte lediglich Ja- oder Nein-Fragen stellen durften.

Müssen wir Ordnung halten?

Besonders im Frühjahr packt viele der Putz- und Aufräumwahn. Aber warum halten wir überhaupt Ordnung? Drei Positionen zum Scheuern, Wischen und Umsortieren.

Kommentare

Wenn Frieden das Schweigen der Waffen bedeutet, kann für einen Angriff gerüstet werden.

Wenn Frieden eine Tradition der Verantwortlichung/ responsiblisation beinhaltet, kann jede Handlung, die das Offensivpotential einer Seite stärkt, mit Erinnerung an die Tradition kommentiert werden, während es fair ist, das eigene Defensivpotential zu erhöhen. Sachlich, taktvoll, sozialdynamisch geboten.