Der unendliche Kafka

Sonderausgabe 29 - Frühling 2024Auch hundert Jahre nach seinem Tod beschäftigt und berührt Franz Kafka. Fast unendlich erscheint der Interpretationsraum, den sein Werk eröffnet.

Der philosophischen Nachwelt hat Kafka einen Schatz hinterlassen. Von Walter Benjamin und Theodor Adorno über Hannah Arendt und Albert Camus bis hin zu Giorgio Agamben, Gilles Deleuze und Judith Butler ist Kafka eine zentrale Referenz der Philosophie. Überlädt man ihn damit zu Unrecht mit posthumen Deutungen? Vielleicht. Sein Werk lässt sich aber auch als Einladung lesen, seine Rätselwelt zu ergründen und im Denken dort anzuknüpfen, wo er die Tür weit offen gelassen hat.

Mit Peter-André Alt, Rüdiger Safranski, Joseph Vogl, Vivian Liska, Dirk Oschmann, Marie Luise Knott, Jule Govrin u. v. m.

1. Urteil und Macht

Bild: © Thibaut Henz

Die Instanzen, die über sie bestimmen, bekommen Kafkas Figuren selten zu Gesicht. Oft agieren sie im Verborgenen, ihre Spur verliert sich auf langen Gängen oder in den Tiefen des Schnees. Ist der Urteilende der eigene Vater, bleibt die Distanz des harten Blicks. Und doch – oder gerade deswegen – verraten diese unsichtbaren Kräfte etwas über das Wirken der modernen Macht.

2. Handeln und Freiheit

Bild: © Thibaut Henz

Helden im herkömmlichen Sinne fehlen in Kafkas Prosa. Figuren beweisen sich nicht durch Stärke und finden nicht zur Freiheit. Aber sie entdecken Auswege: In ihrer unermüdlichen Suche nach Logik im Un- logischen, ihrem hartnäckigen Fragen, ihrem Gesang, ihrem Hungern und ihrem Krabbeln offenbaren sie je eigene Formen des Widerstands und des Humors.

Exkurs: Schaffen und Schreiben

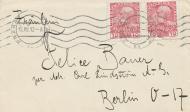

Bild: © imago

Kafkas Leidenschaft galt der Literatur. Ihr widmete er seine Nachtstunden, nach ihr dürstete und an ihr verzweifelte er, wenn das Schreiben nicht gelingen wollte und der Alltag sich dazwischendrängte. Doch wäre sein Schreiben ohne das, wogegen er es zugleich verteidigte, möglich gewesen? Über Liebesbeziehungen, Büroalltage und karge Mahlzeiten.

3. Begehren und Körper

Bild: © Thibaut Henz

Kafka zeigt den menschlichen Körper in seiner Fragilität: Seine Geschichten erzählen von der Gewalt, Erschöpfung und Krankheit, die Körper zerfurchen, von ihren Wunden, Körpersäften und Ausscheidungen und von der steten Möglichkeit, als etwas ganz anderes zu erwachen. Unheimlich und zärtlich zugleich sind seine Darstellungen und fangen damit die Ambivalenz des Körpers ein, die auch die Philosophie immer wieder umtreibt.

Alle Texte in der Übersicht

Intro

Der Ritt der Träume

Krankheit, Selbstzweifel und eine qualvolle Beziehung zum Vater prägten Kafkas Leben. Doch sein Leid war gleichzeitig der Quell seines Schaffens, meint Peter-André Alt. Über einen Schriftsteller, der bis zuletzt Angst vor dem Scheitern hatte – und so ein einzigartiges Werk schuf.

Rüdiger Safranski: „Kafka pflegt einen Absolutismus der Literatur“

Existenzielle Schuldgefühle plagten Kafka, der heute vor 100 Jahren gestorben ist. Ihr Ursprung, meint Rüdiger Safranski, liegt im Konflikt zwischen Leben und Schreiben. Im Gespräch erläutert er, wie Kafka beide Pole fast versöhnt und was seine Texte philosophisch so ergiebig macht.

Die Spuren der Philosophie

Der Philosophie in ihrer akademischen und systematischen Gestalt misstraut Kafka. Doch mit Begeisterung liest er jene Denker, in deren Texten und Biografien er seine eigenen existenziellen Fragen erkennt.

1. Urteil und Macht

Joseph Vogl: „Die Macht hat keinen zentralen Ort“

Das Wesen der Macht gehört zu den großen Rätseln jeder Gesellschaft. Kaum jemand ist ihr mit literarischen Mitteln derart auf die Schliche gekommen wie Franz Kafka. Ein Gespräch mit Joseph Vogl über die Bürokratisierung des Himmels, Kafkas Lachen und Löcher in der Mauer.

Rechtsleere

Advokaten, Richter und Beamte bevölkern Kafkas Universum. So detailliert der moderne Rechtsstaat aber auch beschrieben wird, so unklar bleibt seine innere Funktionsweise. Besteht gerade darin Kafkas Rechtskritik?

Vivian Liska: „Kafka weist jegliche Theodizee zurück“

Auch wenn Kafkas Texte selten explizit von Religion handeln, wurden sie als Auseinandersetzung mit dem Urteil Gottes gelesen. Ein Gespräch mit Vivian Liska über Kafkas Verhältnis zum Judentum, eine unmögliche Suche und den sabotierten Turmbau zu Babel.

Kleiner werden

Erdrückend und unentrinnbar erscheint die Macht in Kafkas Erzählungen. Und doch finden Figuren Wege, ihr zu entfliehen. Über die subversive Kraft des Kleinen.

2. Handeln und Freiheit

Dirk Oschmann: „Was mit Freiheit zu gewinnen wäre, bleibt unklar“

Das Versprechen der Freiheit ist ein zentraler Baustein der Moderne. In Kafkas Romanen zeigt sie dagegen ihre Schattenseite, erklärt Dirk Oschmann. Ein Gespräch über das Vertrautsein mit der Welt, Amerika als Strafkolonie und Kafkas „Stufen der Scheinbarkeit“.

Kafka – der Flüchtige

Kafka scheint eindeutigen Zuordnungen und politischen Großprojekten eine Absage zu erteilen. Poststrukturalisten lesen ihn als Autor des Werdens, sein Werk als „Poetik der Nicht-Zugehörigkeit“. Was aber, wenn auch diese Lesart eine Vereinnahmung darstellt?

Marie Luise Knott: „Das Lachen im Denken von Arendt hat einen Ursprung in Kafka“

Romane wie Der Proceß und Das Schloß zeigen die Abgründe von Bürokratie und Herrschaft. Und doch entdeckt Hannah Arendt bei Kafka etwas Utopisches. Wie das zu verstehen ist, erklärt Marie Luise Knott im Gespräch.

Magischer Materialismus

Listige Berge, lachende Zwirnspulen – bei Kafka wimmelt es von belebten Dingen. Das bleibt auch Philosophinnen des Neuen Materialismus nicht verborgen, die ihn als Vordenker lesen.

Exkurs: Schaffen und Schreiben

Kafka – Der Briefliebhaber

Der Briefwechsel mit Felice Bauer zeigt: Kafka ist kein entrückter Sonderling, sondern Grenzgänger und Brückenbauer. Doch gelingt ihm die postalische Erweiterung der Wirklichkeit?

Der unbewegte Beweger

Institutionen nehmen bei Kafka eine doppelte Rolle ein: Während er seinen bürokratischen Beruf als Hindernis empfand, sind überpersönliche Machtapparate in seinem Werk oft die eigentlichen Treiber der Handlung.

„Am Abgrund des Nichtwissens“

Worin gründet sich Kafkas unendlich scheinende Tiefe? Ein Gespräch mit Sonja Dierks und Marcus Steinweg über das Spiel mit dem Realen und Schreiben als Suche.

3. Begehren und Körper

Kafka, mein Körper und ich

Gebrechlich, abstoßend, gar fragmentiert: Immer wieder schreibt Kafka über das schwierige Verhältnis zum Körper. Unsere Autorin entdeckt gerade darin Möglichkeiten leiblicher Befreiung.

Jule Govrin: „Am Körper zeigen sich gesellschaftliche Gefüge“

Anstatt Zugang zu ihren Gedanken zu suchen, nähert sich Kafka seinen Figuren über ihre Körperlichkeit. Damit werden Herrschaft, soziale Enge, aber auch Kreativität und Widerstand zur leiblichen Erfahrung. Ein Gespräch mit Jule Govrin über eigensinnige Körper und Schreiben als Nahrung.

Iris Därmann: „Kafka konfrontiert uns mit unserer Faszination an der Folter“

Nirgends treten die Abgründe von Macht so deutlich zutage wie in Kafkas „Strafkolonie“. Im Gespräch erklärt Iris Därmann, was die Erzählung über jene verrät, die Gewalt ausüben oder dabei zusehen.

Hört her, ihr Affen!

Aristoteles definiert den Menschen in Abgrenzung vom Tier. Kafkas Bestiarium bringt dieses menschliche Selbstverständnis gehörig ins Wanken. Insekten, Affen, Pferde, Mäuse sind Bedeutungsträger, Subjekte, Projektionen – und halten uns auf unbequeme Weise den Spiegel vor.