Machiavelli und der Krieg

Ist der Krieg das Ende oder vielmehr der Anfang aller Dinge? Und wirklich in jedem Fall ein vermeidbares Übel? Diesen Fragen widmete sich Niccolò Machiavelli in seinem Werk Die Kunst des Krieges. Zwar mögen Machiavellis Antworten nicht immer unsere moralische Zustimmung verdienen. Sehr wohl aber unser politisches Interesse.

Philosophie Magazin +

Testen Sie Philosophie Magazin +

mit einem Digitalabo 4 Wochen kostenlos

oder geben Sie Ihre Abonummer ein

- Zugriff auf alle PhiloMagazin+ Inhalte

- Jederzeit kündbar

- Im Printabo inklusive

Sie sind bereits Abonnent/in?

Hier anmelden

Sie sind registriert und wollen uns testen?

Probeabo

Weitere Artikel

Kritik des Krieges

Bellizisten und Pazifisten ist eines gemeinsam: Sie urteilen über den Krieg und instrumentalisieren ihn für ihre Zwecke. Damit aber wird die wahrhaft unheimliche Macht des Krieges verkannt, die in Wahrheit uns beherrscht und nicht umgekehrt. Nur wenn wir lernen, über diese Eigendynamik des Krieges zu sprechen, ist Befreiung möglich.

Machiavelli und die Macht des Schicksals

In kunstvoller Metaphorik beschreibt Niccolò Machiavelli in seinem Hauptwerk Der Fürst die Macht des Schicksals. Aber was hat er genau gemeint?

Der philosophische Blick auf Migration

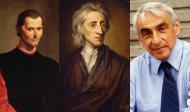

Von Niccolò Machiavellis Warnung über John Lockes Einbürgerungsaufruf bis hin zu Michael Walzers kommunitaristischer Position: Philosophen schwanken zwischen offenen Grenzen und Staatsinteressen. Wir haben einige Positionen zur Migration zusammengestellt.

Theorien des Krieges

Wer einen Krieg führt, findet immer eine Rechtfertigung. Aber für welchen Zweck ist Krieg ein legitimes Mittel? Sechs philosophische Positionen, die um die richtige Deutung des Krieges ringen.

Amélie Poinssot: „Viktor Orbán spielt ein Doppelspiel“

Machiavellist, Demagoge oder doch nur Populist? Viktor Orbán ist schwer zu erfassen. Im Gespräch erläutert Amélie Poinssot den politischen Stil des ungarischen Premiers, der eine Vorliebe für autoritäre Regime hat, sich aber auch versöhnlich zeigen kann.

Krieg im Jemen: Unsere moralische Kurzsichtigkeit

Seit Jahren wird der Jemen von zahlreichen Krisen erschüttert. Doch trotz eines brutalen Krieges und einer sich verschärfenden Hungersnot wird hierzulande kaum von der dortigen Lage Notiz genommen. Juliane Marie Schreiber erläutert, warum sich unsere Empathie allzu oft nur auf den engsten „moralischen Kreis“ beschränkt und weshalb eine Erweiterung dieses Radius gerade im Fall von Jemen dringend notwendig wäre.

Mit Machiavelli gegen Le Pen

Zeugt Macrons Entscheidung für Neuwahlen von Leichtsinn, gar Verzweiflung? Oder eher von Weitsicht und Geschick? Ein Interpretationsversuch mit Machiavelli.

Wie Kriege enden

Die Möglichkeiten des Friedens hängen ab von der Art des Krieges. Vier Typen gilt es zu unterscheiden. Der Ukrainekrieg ist ein besonders komplizierter Fall. Nur eine Stabilisierung des gesamten postimperialen Raums vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer kann ihn nachhaltig beenden. Ein Essay von Herfried Münkler.