„Postliberalismus“: Das ist zugleich Propagandaparole der Trump-Regierung und zeitdiagnostischer Modebegriff. Dem ideenhistorischen Blick erschließt sich hinter dem Anspruch ideologischer Innovation schnell ein Recycling-Projekt anti-liberaler Traditionsbestände. Sie verweisen auf fortbestehende Widersprüche der liberalen Moderne.

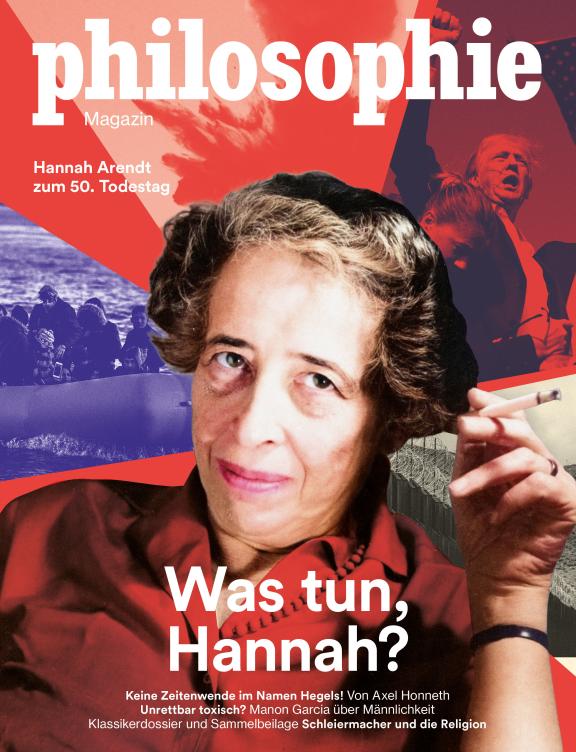

In New York, wo Hannah Arendt nach ihrer Flucht bis zu ihrem Tod lehrte und lebte, treffen wir die Philosophin Seyla Benhabib. Sie ist mit Arendts Werk tief vertraut und erhält im Dezember den renommierten Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken. Wie hätte Arendt die Krisen unserer Zeit gedeutet? Wie hätte sie auf das Freund-Feind-Denken im Diskurs geschaut? Ein Gespräch über Hannah Arendt im Lichte der Gegenwart.

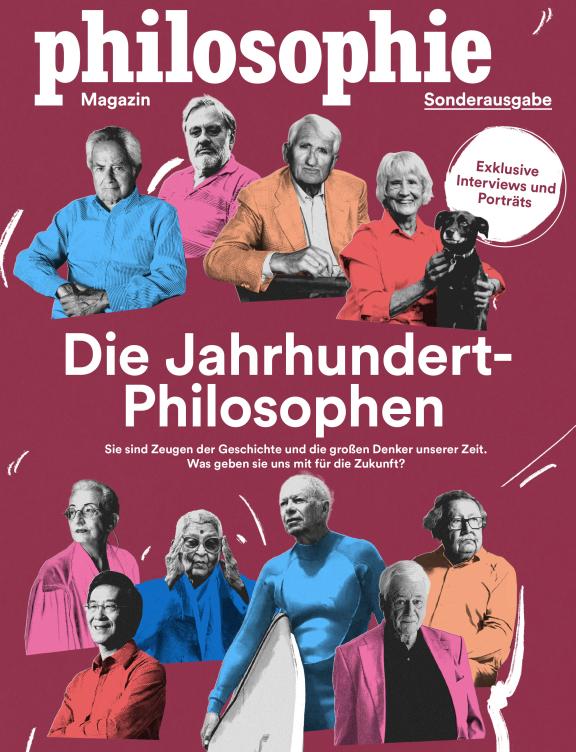

Die Technik stellt längst keinen abgetrennten Bereich mehr dar, sondern besteht in einem globalen, mit dem Organischen und Sozialen verknüpften System, meint der Hongkonger Philosoph Yuk Hui. Er zeigt, warum sich Technologie nicht zurückweisen lässt und was sich was sich durch einen kosmologischen Blick auf die Technik lernen lässt.

Als Reaktion auf das inflationäre Anwenden moralischer Standards auf Fragen des Modegeschmacks oder der Freizeitgestaltung wird die Moral in jüngerer Zeit aus dem Politischen zu verbannen versucht. Doch ein radikaler Moralskeptizismus ist keine Lösung, sondern begeht gefährliche Fehlschlüsse, zeigt Peter Dabrock.

Faschismus, Konformismus, Gehorsam und Gewalt prägten Hannah Arendts Lebenszeit und bedrohten sie als Jüdin existenziell. Entstanden ist aus dieser Betroffenheit eine Philosophie, in deren Zentrum die Fähigkeit des Selberdenkens, des Handelns und des Neuanfangens steht – und die nichts an Aktualität verloren hat. Sieben Kerngedanken Arendts, die uns in die Zukunft führen.